CLASSICI

Alfredo Ronci

Il tocco esangue di Annie Vivanti: “Naja tripudians”.

Mi piace iniziare questo ritratto con un quesito: ma Annie Vivanti era una donna raffinata e ricercata (quindi anche scrittrice con un suo prezioso spessore) oppure solo un personaggio capriccioso che amava spolverare storie osé adatte soprattutto ad un pubblico femminile?

Non è facile rispondere ad una simile domanda, anche se forti e ben consolidate sono le notizie perché si possa stare o da una parte o dall’altra. Per molto tempo la Vivanti è stata considerata l’erede, o comunque la portatrice sana, di una letteratura rivolta verso l’eccesso e la stupefazione, tipo la Invernizio, quando altri pensatori più severi e letterari, l’accostarono alla Matilde Serao e alla Deledda (come disse l’allora critico Pancrazi “un posto a sé fra la Serao e la Deledda”).

La Vivanti esplorò con le proprie mani (o forse sarebbe meglio dire… con la propria mente) il favoloso mondo della letteratura, a cominciare dal mitico rapporto che la stessa instaurò con il poeta Giosue Carducci. Mitico perché al di là dello struggente rapporto che vi intercorse, rappresentò per la Vivanti un punto d’appoggio per le sue origini letterarie.

La Vivanti aveva bisogno di un protettore, di un padre, di un baluardo, anche se poi lo stesso Carducci (ma ce lo presenta così la scrittrice in alcune delle sue opere) fu un uomo “tutto d’un pezzo”, che non parlava mai di cose piccole ed immediate. Come qualcuno ebbe a sottolineare “un Carducci padrone delle ferriere”.

Naja Tripudians viene pubblicato nel 1921, dopo che la scrittrice era stata particolarmente seguita per aver pubblicato prima I divoratori (1911) e poi nel 1918 le novelle col titolo Zingaresca.

Il titolo (forma piuttosto vivida e fantastica) è in realtà il riferimento ad un veleno di serpenti dei tropici: “Guardi, diceva il vecchio scienziato, curvo sopra una grande boccia di spirito che un enorme cobra riempiva dei suoi sinuosi avvolgimenti: ‘è questa la più formidabile e la più funesta delle colubridi; questa, la subdola e silente apportatrice di morte, dal bel nome femmineo: Naja tripudians”.

Ma la storia non è un ottocentesco dramma di tossine, ma una vicenda di droga e di circonvenzione d’incapaci che coinvolge le giovanissime protagoniste del romanzo, cresciute e vissute in provincia, fra sereni affetti ma lontane da qualsivoglia tentativo di adesione.

E’ dunque a questo punto che si riaffaccia il quesito iniziale: ma la Vivanti fu davvero una donna lontana dalla normalità oppure attraverso situazioni imbarazzanti e abbaglianti, una scrittrice tutto sommato legata a un destino più ordinario e regolare?

Si legge nel romanzo: “Siamo tutti ammalati, piccola Myosotis, tutti ammalati – disse Neversol, fissandole in viso gli occhi torbidi e profondi. – Ammalati della vita; ammalati di dolore, ammalati di piacere. Acquattate dentro di noi stanno delle belve che rugghiano ed ululano, e ci rodono i visceri, ci dilaniano i nervi, ci succhiano le vene. Bisogna farle tacere e dormire”.

E’ la proposta che un bell’imbusto fa alle ragazze, invitate in una ricca casa nobile, e che tenta di rappresentare una via d’uscita ad un atteggiamento volgare e fuori dalla logica. Ma il senso che la Vivanti darà alla storia sarà decisamente diverso.

Dice un medico al padre delle vittime: “Pensavo alle ‘naje’ sociali delle nostre grandi città, di cui è tripudio il contaminare e corrompere ciò che ancora di candido, di sano e di sacro è nel mondo...”.

Naja tripudians avrà anche un finale inaspettato, quasi, se mi posso permettere di affermarlo, fantastico, quadi poeniano. Ma forse tutto il romanzo è così: nella sua visione della vita e degli affetti “può anche dirsi (come scrisse Pietro Pancrazi) un romanzo stupefatto”. E noi aggiungiamo, senza stravolgerlo, stupefacente.

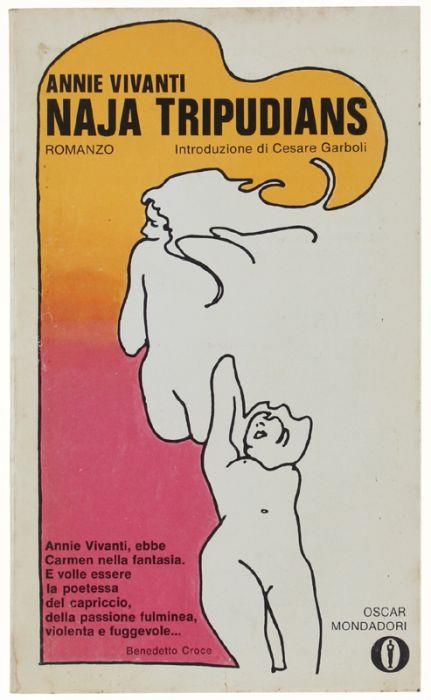

L’edizione da noi considerata è:

Annie Vivanti

Naja Tripudians

Oscar Mondadori

Non è facile rispondere ad una simile domanda, anche se forti e ben consolidate sono le notizie perché si possa stare o da una parte o dall’altra. Per molto tempo la Vivanti è stata considerata l’erede, o comunque la portatrice sana, di una letteratura rivolta verso l’eccesso e la stupefazione, tipo la Invernizio, quando altri pensatori più severi e letterari, l’accostarono alla Matilde Serao e alla Deledda (come disse l’allora critico Pancrazi “un posto a sé fra la Serao e la Deledda”).

La Vivanti esplorò con le proprie mani (o forse sarebbe meglio dire… con la propria mente) il favoloso mondo della letteratura, a cominciare dal mitico rapporto che la stessa instaurò con il poeta Giosue Carducci. Mitico perché al di là dello struggente rapporto che vi intercorse, rappresentò per la Vivanti un punto d’appoggio per le sue origini letterarie.

La Vivanti aveva bisogno di un protettore, di un padre, di un baluardo, anche se poi lo stesso Carducci (ma ce lo presenta così la scrittrice in alcune delle sue opere) fu un uomo “tutto d’un pezzo”, che non parlava mai di cose piccole ed immediate. Come qualcuno ebbe a sottolineare “un Carducci padrone delle ferriere”.

Naja Tripudians viene pubblicato nel 1921, dopo che la scrittrice era stata particolarmente seguita per aver pubblicato prima I divoratori (1911) e poi nel 1918 le novelle col titolo Zingaresca.

Il titolo (forma piuttosto vivida e fantastica) è in realtà il riferimento ad un veleno di serpenti dei tropici: “Guardi, diceva il vecchio scienziato, curvo sopra una grande boccia di spirito che un enorme cobra riempiva dei suoi sinuosi avvolgimenti: ‘è questa la più formidabile e la più funesta delle colubridi; questa, la subdola e silente apportatrice di morte, dal bel nome femmineo: Naja tripudians”.

Ma la storia non è un ottocentesco dramma di tossine, ma una vicenda di droga e di circonvenzione d’incapaci che coinvolge le giovanissime protagoniste del romanzo, cresciute e vissute in provincia, fra sereni affetti ma lontane da qualsivoglia tentativo di adesione.

E’ dunque a questo punto che si riaffaccia il quesito iniziale: ma la Vivanti fu davvero una donna lontana dalla normalità oppure attraverso situazioni imbarazzanti e abbaglianti, una scrittrice tutto sommato legata a un destino più ordinario e regolare?

Si legge nel romanzo: “Siamo tutti ammalati, piccola Myosotis, tutti ammalati – disse Neversol, fissandole in viso gli occhi torbidi e profondi. – Ammalati della vita; ammalati di dolore, ammalati di piacere. Acquattate dentro di noi stanno delle belve che rugghiano ed ululano, e ci rodono i visceri, ci dilaniano i nervi, ci succhiano le vene. Bisogna farle tacere e dormire”.

E’ la proposta che un bell’imbusto fa alle ragazze, invitate in una ricca casa nobile, e che tenta di rappresentare una via d’uscita ad un atteggiamento volgare e fuori dalla logica. Ma il senso che la Vivanti darà alla storia sarà decisamente diverso.

Dice un medico al padre delle vittime: “Pensavo alle ‘naje’ sociali delle nostre grandi città, di cui è tripudio il contaminare e corrompere ciò che ancora di candido, di sano e di sacro è nel mondo...”.

Naja tripudians avrà anche un finale inaspettato, quasi, se mi posso permettere di affermarlo, fantastico, quadi poeniano. Ma forse tutto il romanzo è così: nella sua visione della vita e degli affetti “può anche dirsi (come scrisse Pietro Pancrazi) un romanzo stupefatto”. E noi aggiungiamo, senza stravolgerlo, stupefacente.

L’edizione da noi considerata è:

Annie Vivanti

Naja Tripudians

Oscar Mondadori

CERCA

NEWS

-

19.12.2025

Sellerio

Piero Dorfles: "Le parole del male". -

19.12.2025

Adelphi

Matsumoto Seicho: "Vangelo Nero". -

19.12.2025

Il ramo e la foglia

Matteo Auciello "Tecniche miste di trasformazione".

RECENSIONI

-

Anna Bailey

I nostri ultimi giorni selvaggi

-

Paolo Agnoli

Gli ebrei e la cultura

-

Han Kang

Non dico addio

ATTUALITA'

-

La redazione

Pausa natalizia

-

Stefano Torossi

JEAN-PHILIPPE RAMEAU 1683 – 1764

-

Stefano Torossi

GIULIO BRICCIALDI 1818 – 1881

CLASSICI

CINEMA E MUSICA

-

Marco Minicangeli

La mia famiglia a Taipei

-

Marco Minicangeli

To a Land Unknow

-

Marco Minicangeli

Predator: Badlands

RACCONTI

-

Massimo Grisafi

Dondola dondola

-

Luca Alessandrini

Apres la pluie vient le beau temps

-

Leonello Ruberto

Mondo adulto