ATTUALITA'

Stefano Torossi

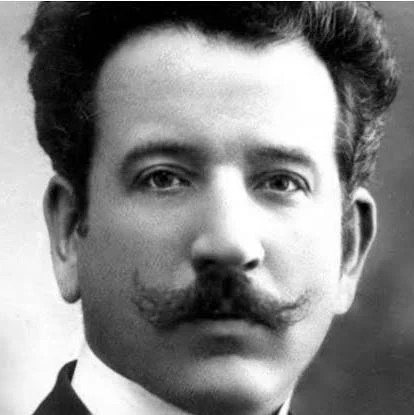

Marco Enrico Bossi 1861 - 1925

Marco Enrico Bossi nasce il 25 aprile 1861 a Salò, una graziosa cittadina sul Lago di Garda. E va bene. Ma poi la sua biografia ha un finale inaspettato, per un musicista: muore il 20 febbraio 1925 nell’Oceano Atlantico. Nel mare? In un naufragio? Il decesso avviene effettivamente in mare ma non fra le onde, bensì nell’infermeria di una nave in viaggio fra New York e Le Havre, al ritorno da una trionfale tournee negli USA.

Lui è l’ultimo prodotto di quattro generazioni di organisti, tanto legati allo strumento da chiamarlo con devozione e rispetto “Causa nostrae letitiae”.

Prima studia con il padre, poi frequenta per due anni il Liceo Musicale di Bologna e per altri otto il Conservatorio di Milano. Stranamente tutti questi anni di studio non bastano per il diploma, a causa di non meglio chiariti contrasti con il suo maestro Polibio Fumagalli. Curiosi, abbiamo cercato dappertutto, ma non siamo riusciti a trovare niente di più sui particolari di questa stuzzicante vicenda di apparente boicottaggio scolastico.

Alla fine Bossi decide di andarsene all’estero infischiandosene del riconoscimento italiano.

Ma qui, al Chrystal Palace e alla Cattedrale di S. Paolo a Londra e più tardi a Parigi, dopo aver sperimentato i grandiosi strumenti, ecclesiastici o profani, che all’epoca erano la novità, finisce per ritrovarsi mortificato dal confronto con l’arretratezza della situazione organistica italiana.

Nel 1881 diventa organista titolare del duomo di Como, e nei dieci anni successivi pubblica un “Metodo teorico-pratico per lo studio dell’organo” con il quale riesce a trasformare quest’ultimo da modesto supporto liturgico a rispettabile strumento con abbastanza fiato per il repertorio classico e contemporaneo.

Nel ’90 lo chiamano per la cattedra di organo al Conservatorio di Napoli. In questo istituto Bossi lavora per benino a demolire i pregiudizi del corpo insegnante e specialmente del direttore che proibisce la musica di Wagner e fa finta che Bach non esista (!).

L’anno prima, in segreto, aveva partecipato al concorso Sonzogno con l’opera in un atto “Il Veggente” che finisce eliminata in favore di “Cavalleria Rusticana” di Mascagni. Gli esaminatori avevano notato nella sua musica qualcosa in contrasto con la posizione antitedesca dell’Italia di allora. Quasi a farlo apposta questa partitura, ripresentata in Germania dopo la bocciatura in Italia, ottiene un clamoroso successo a Mannheim, a Dresda, a Francoforte, a Lubecca. Forse avevano ragione quelli del concorso.

In un’altra scaramuccia di questa ridicola guerra di campanile, quando concorre per la direzione del Liceo Musicale di Pesaro, lo respingono, malgrado una raccomandazione di Verdi, perché non mostra abbastanza “Italianità Artistica”, come invece vorrebbe il presidente dell’istituto.

Magari sarà anche tedescoide ma è comunque un eccellente organizzatore. Appena trasferitosi al liceo musicale di Venezia rinnova l’istituto da cima a fondo, fa costruire un nuovo organo che inaugura personalmente, acquista un gran coda Steinway e soprattutto trova una nuova sede per la scuola nel magnifico Palazzo Pisani.

Fra le sue creature musicali c’è il “Canticum Canticorum”, una immensa cantata biblica, eseguita il 14 marzo 1900 alla Thomaskirche di Lipsia (la stessa di Bach), subito pubblicata da Rieder-Biedermann. L’editore dichiara di avere incassato di più con la musica di Bossi che con quella di Brahms.

Grandi migliorie porta anche al conservatorio di Bologna, dove si trasferisce nel 1902.

Da qui si dimette per chiudersi in casa a comporre, ma, rimasto senza il becco di un quattrino anche a causa della Prima Guerra Mondiale che ha ridotto l’afflusso dei diritti d’autore, nel ’16 riprende la strada della burocrazia e va a dirigere il conservatorio di S. Cecilia a Roma.

Nel ’24 finalmente il grande passo. Accetta la proposta di animare in giro per gli USA i loro concerti popolari per decine di migliaia di persone suonando i grandiosi, ipertrofici organi della ditta Wanamaker. Prima New York, poi Filadelfia e partecipa con immenso successo al torneo organistico organizzato con Marcel Dupré, Nadia Boulanger, Charles Courboin e altri.

A NY incide i primi rulli per organi meccanici.

E poi all’inizio del ‘25 si imbarca per il suo fatale ultimo viaggio…

Bossi compositore è considerato una figura di secondo piano, un superato rappresentante della vecchia scuola tardo romantica. Ma come organista, improvvisatore, esecutore e filologo la sua autorità è fuori discussione. Ed è per suo esclusivo merito che la scuola organistica italiana si affaccia, finalmente, senza farsi ridere dietro, anche sul fronte internazionale.

Lui è l’ultimo prodotto di quattro generazioni di organisti, tanto legati allo strumento da chiamarlo con devozione e rispetto “Causa nostrae letitiae”.

Prima studia con il padre, poi frequenta per due anni il Liceo Musicale di Bologna e per altri otto il Conservatorio di Milano. Stranamente tutti questi anni di studio non bastano per il diploma, a causa di non meglio chiariti contrasti con il suo maestro Polibio Fumagalli. Curiosi, abbiamo cercato dappertutto, ma non siamo riusciti a trovare niente di più sui particolari di questa stuzzicante vicenda di apparente boicottaggio scolastico.

Alla fine Bossi decide di andarsene all’estero infischiandosene del riconoscimento italiano.

Ma qui, al Chrystal Palace e alla Cattedrale di S. Paolo a Londra e più tardi a Parigi, dopo aver sperimentato i grandiosi strumenti, ecclesiastici o profani, che all’epoca erano la novità, finisce per ritrovarsi mortificato dal confronto con l’arretratezza della situazione organistica italiana.

Nel 1881 diventa organista titolare del duomo di Como, e nei dieci anni successivi pubblica un “Metodo teorico-pratico per lo studio dell’organo” con il quale riesce a trasformare quest’ultimo da modesto supporto liturgico a rispettabile strumento con abbastanza fiato per il repertorio classico e contemporaneo.

Nel ’90 lo chiamano per la cattedra di organo al Conservatorio di Napoli. In questo istituto Bossi lavora per benino a demolire i pregiudizi del corpo insegnante e specialmente del direttore che proibisce la musica di Wagner e fa finta che Bach non esista (!).

L’anno prima, in segreto, aveva partecipato al concorso Sonzogno con l’opera in un atto “Il Veggente” che finisce eliminata in favore di “Cavalleria Rusticana” di Mascagni. Gli esaminatori avevano notato nella sua musica qualcosa in contrasto con la posizione antitedesca dell’Italia di allora. Quasi a farlo apposta questa partitura, ripresentata in Germania dopo la bocciatura in Italia, ottiene un clamoroso successo a Mannheim, a Dresda, a Francoforte, a Lubecca. Forse avevano ragione quelli del concorso.

In un’altra scaramuccia di questa ridicola guerra di campanile, quando concorre per la direzione del Liceo Musicale di Pesaro, lo respingono, malgrado una raccomandazione di Verdi, perché non mostra abbastanza “Italianità Artistica”, come invece vorrebbe il presidente dell’istituto.

Magari sarà anche tedescoide ma è comunque un eccellente organizzatore. Appena trasferitosi al liceo musicale di Venezia rinnova l’istituto da cima a fondo, fa costruire un nuovo organo che inaugura personalmente, acquista un gran coda Steinway e soprattutto trova una nuova sede per la scuola nel magnifico Palazzo Pisani.

Fra le sue creature musicali c’è il “Canticum Canticorum”, una immensa cantata biblica, eseguita il 14 marzo 1900 alla Thomaskirche di Lipsia (la stessa di Bach), subito pubblicata da Rieder-Biedermann. L’editore dichiara di avere incassato di più con la musica di Bossi che con quella di Brahms.

Grandi migliorie porta anche al conservatorio di Bologna, dove si trasferisce nel 1902.

Da qui si dimette per chiudersi in casa a comporre, ma, rimasto senza il becco di un quattrino anche a causa della Prima Guerra Mondiale che ha ridotto l’afflusso dei diritti d’autore, nel ’16 riprende la strada della burocrazia e va a dirigere il conservatorio di S. Cecilia a Roma.

Nel ’24 finalmente il grande passo. Accetta la proposta di animare in giro per gli USA i loro concerti popolari per decine di migliaia di persone suonando i grandiosi, ipertrofici organi della ditta Wanamaker. Prima New York, poi Filadelfia e partecipa con immenso successo al torneo organistico organizzato con Marcel Dupré, Nadia Boulanger, Charles Courboin e altri.

A NY incide i primi rulli per organi meccanici.

E poi all’inizio del ‘25 si imbarca per il suo fatale ultimo viaggio…

Bossi compositore è considerato una figura di secondo piano, un superato rappresentante della vecchia scuola tardo romantica. Ma come organista, improvvisatore, esecutore e filologo la sua autorità è fuori discussione. Ed è per suo esclusivo merito che la scuola organistica italiana si affaccia, finalmente, senza farsi ridere dietro, anche sul fronte internazionale.

CERCA

NEWS

-

18.01.2026

Einaudi

Haiku al femminile -

18.01.2026

Sellerio

Davide Cammarone -

18.01.2026

La naven di Teseo

Christian Raimo

RECENSIONI

-

Luca Giommoni

Nero

-

Matsumoto Seicho

Vangelo nero

-

Dolores Hitchens

La gatta ci ha messo lo zampino.

ATTUALITA'

-

Stefano Torossi

I FRATELLI MARCELLO. Benedetto Marcello 1686 – 1739 Alessandro Marcello 1673 – 1747

-

Stefano Torossi

Carl Maria von Weber 1786 - 1826

-

Stefano Torossi

ARRIGO BOITO 1842 - 1918

CLASSICI

CINEMA E MUSICA

-

Lorenzo Lombardi/Marco Minicangeli

28 anni dopo – Il tempio delle ossa.

-

Marco Minicangeli

La mia famiglia a Taipei

-

Marco Minicangeli

To a Land Unknow

RACCONTI

-

Eugenio Flajani Galli

Ciro e il Miracolo di S. Gennaro

-

Massimo Grisafi

Dondola dondola

-

Luca Alessandrini

Apres la pluie vient le beau temps