CLASSICI

Alfredo Ronci

Il talento di cuore di Silvano Ceccherini: “Dopo l’ira”.

Mi sembra evidente che prima di ogni altra cosa bisogna saper dire chi era Silvano Ceccherini. Sì, perché lo scrittore (per ora limitiamoci a questo) livornese non ha mai ricevuto grande notorietà dal mondo editoriale, se non, forse, nell’ultimo periodo della sua esistenza.

Non ce ne vogliano quelli che la pensano bene, ma preferiamo che sia lo stesso Ceccherini a dirci chi fosse e soprattutto il perché della sua presenza: “A sedici anni fuori di casa, quattro anni di vagabondaggio, due di marina militare, cinque di legione straniera, tre di reclusione militare, diciotto di reclusione civile. A 49 anni, dopo aver scritto circa diecimila pagine “per farsi la mano e imparare il mestiere” pubblica in prigione La traduzione (1963) che vinse il Premio Prato e l’anno successivo i due racconti La signorina della posta e Falsi soldati.

Nello stesso anno ingerì 130 pastiglie di sonnifero a scopo suicida, ma dopo quattro giorni di coma si svegliò più vivo e matto di prima. Ora, alquanto pacificato, vive in convento”.

Non so se sia giusto dire che per molti anni il Ceccherini fu additato come il Jean Genet della letteratura italiana (c’entrava soprattutto la galera e il fatto di essersi sempre dichiarato anarchico), certo è che la sua vicenda personale e soprattutto quello che lo Stato italiano gli aveva, nel corso degli anni, inflitto, lo segnò in modo personalissimo.

Il primo libro che pubblicò, esattamente La traduzione, titolo geniale, non si riferisce alla dimestichezza di Ceccherini con le lingue (in carcere si imparano molte cose e lui effettivamente lo fece) ma alla tradotta di un detenuto da un penitenziario a un altro. Il romanzo, se non la centra, per lunghi tratti costeggia la grande letteratura. E racconta, attraverso una sorta di confessione camuffata dalla terza persona, la storia di Olgi Valnisi, detenuto di lungo corso alle prese con un estenuante trasferimento, dal carcere di Civitavecchia a quello di Saluzzo, durante una torrida estate italiana, tra soffocanti vagoni cellulari e roventi furgoni blindati. Ma non si tratta di un tipico esempio di letteratura carceraria, se vi aspettate fughe da Alcatraz o cani che mangiano cani siete fuori strada, Ceccherini non è il Clint Eastwood e nemmeno l´Edward Bunker di Livorno.

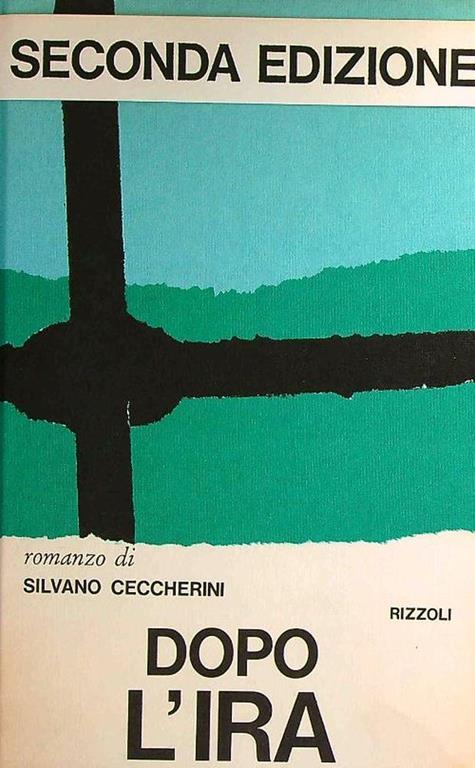

Dopo questa sua prima avventura, gli si aprirono le porte (anche se con un successo abbastanza relativo, rispetto al suo talento) editoriali: nel febbraio 1965, per Rizzoli, esce appunto Dopo l’ira.

Curioso il contenuto, nel senso che è diviso in tre parti, ognuna con la sua storia e i suoi personaggi, ma che visto in una prospettiva più generale, è esattamente l’inizio e la fine di un’unica storia, anche se diversamente strutturata. Nella prima e nella seconda vi è un personaggio giovanile che si trova a fuggire da varie situazioni, dove le persone a lui accanto sono quelle che solitamente s’incontrano nelle pagine di Ceccherini: disperati, ribelli, smarriti, incompresi. Avere omesso molti particolari narrativi di mera funzionalità oggettiva, che di solito servono a collegare tra loro le varie parti e fasi di un racconto, ha forse contribuito però a dare maggiore risalto alla tormentata vicenda del protagonista (protagonisti).

Vicenda che nell’ultima parte riprende un po' le redini del discorso e ci consegna un Ceccherini alle prese con la prigione e con tutto quello che poi sarebbe successo.

Dice l’autore: “Avevo già un abbondante materiale d’esperienza al quale attingere. Vagabondaggio più o meno romantico, imprese ladresche, evasioni, Legione straniera, Marina da guerra, galera. Tutto ciò poteva diventare materia di letteratura. Scelsi la Legione straniera”.

Queste sono dunque le scelte narrative che il Ceccherini fa, accanto alla lettura di classicissimi, come Tolstoj, Walter Scott, Platone. E accanto a questa visione letteraria, vi è nell’autore, nonostante le vicissitudini, una visione esistenziale: “Una collera indignata lavorava in me, ed era un buon segno, un confortante sintomo: provava ch’ero piantato ancora nella vita, ne avvertivo tutta la costituzionale fragilità e stupidità, l’inerzia crudele, l’ottusa prevaricazione, e non l’accettavo, mi ribellavo. Per reagire alla vita bisogna essere ben vivi”.

Un autore per certi versi straordinario che, attraverso le sue vicissitudini e le sue tragedie, ha restituito un mondo fatto di perdenti con la testa, che attraverso il proprio insegnamento di vita e la propria cognizione dell’esistere, ha regalato ai lettori una visione mai immaginata delle cose.

L’edizione da noi considerata è.

Silvano Ceccherini

Dopo l’ira

Rizzoli (1965)

Non ce ne vogliano quelli che la pensano bene, ma preferiamo che sia lo stesso Ceccherini a dirci chi fosse e soprattutto il perché della sua presenza: “A sedici anni fuori di casa, quattro anni di vagabondaggio, due di marina militare, cinque di legione straniera, tre di reclusione militare, diciotto di reclusione civile. A 49 anni, dopo aver scritto circa diecimila pagine “per farsi la mano e imparare il mestiere” pubblica in prigione La traduzione (1963) che vinse il Premio Prato e l’anno successivo i due racconti La signorina della posta e Falsi soldati.

Nello stesso anno ingerì 130 pastiglie di sonnifero a scopo suicida, ma dopo quattro giorni di coma si svegliò più vivo e matto di prima. Ora, alquanto pacificato, vive in convento”.

Non so se sia giusto dire che per molti anni il Ceccherini fu additato come il Jean Genet della letteratura italiana (c’entrava soprattutto la galera e il fatto di essersi sempre dichiarato anarchico), certo è che la sua vicenda personale e soprattutto quello che lo Stato italiano gli aveva, nel corso degli anni, inflitto, lo segnò in modo personalissimo.

Il primo libro che pubblicò, esattamente La traduzione, titolo geniale, non si riferisce alla dimestichezza di Ceccherini con le lingue (in carcere si imparano molte cose e lui effettivamente lo fece) ma alla tradotta di un detenuto da un penitenziario a un altro. Il romanzo, se non la centra, per lunghi tratti costeggia la grande letteratura. E racconta, attraverso una sorta di confessione camuffata dalla terza persona, la storia di Olgi Valnisi, detenuto di lungo corso alle prese con un estenuante trasferimento, dal carcere di Civitavecchia a quello di Saluzzo, durante una torrida estate italiana, tra soffocanti vagoni cellulari e roventi furgoni blindati. Ma non si tratta di un tipico esempio di letteratura carceraria, se vi aspettate fughe da Alcatraz o cani che mangiano cani siete fuori strada, Ceccherini non è il Clint Eastwood e nemmeno l´Edward Bunker di Livorno.

Dopo questa sua prima avventura, gli si aprirono le porte (anche se con un successo abbastanza relativo, rispetto al suo talento) editoriali: nel febbraio 1965, per Rizzoli, esce appunto Dopo l’ira.

Curioso il contenuto, nel senso che è diviso in tre parti, ognuna con la sua storia e i suoi personaggi, ma che visto in una prospettiva più generale, è esattamente l’inizio e la fine di un’unica storia, anche se diversamente strutturata. Nella prima e nella seconda vi è un personaggio giovanile che si trova a fuggire da varie situazioni, dove le persone a lui accanto sono quelle che solitamente s’incontrano nelle pagine di Ceccherini: disperati, ribelli, smarriti, incompresi. Avere omesso molti particolari narrativi di mera funzionalità oggettiva, che di solito servono a collegare tra loro le varie parti e fasi di un racconto, ha forse contribuito però a dare maggiore risalto alla tormentata vicenda del protagonista (protagonisti).

Vicenda che nell’ultima parte riprende un po' le redini del discorso e ci consegna un Ceccherini alle prese con la prigione e con tutto quello che poi sarebbe successo.

Dice l’autore: “Avevo già un abbondante materiale d’esperienza al quale attingere. Vagabondaggio più o meno romantico, imprese ladresche, evasioni, Legione straniera, Marina da guerra, galera. Tutto ciò poteva diventare materia di letteratura. Scelsi la Legione straniera”.

Queste sono dunque le scelte narrative che il Ceccherini fa, accanto alla lettura di classicissimi, come Tolstoj, Walter Scott, Platone. E accanto a questa visione letteraria, vi è nell’autore, nonostante le vicissitudini, una visione esistenziale: “Una collera indignata lavorava in me, ed era un buon segno, un confortante sintomo: provava ch’ero piantato ancora nella vita, ne avvertivo tutta la costituzionale fragilità e stupidità, l’inerzia crudele, l’ottusa prevaricazione, e non l’accettavo, mi ribellavo. Per reagire alla vita bisogna essere ben vivi”.

Un autore per certi versi straordinario che, attraverso le sue vicissitudini e le sue tragedie, ha restituito un mondo fatto di perdenti con la testa, che attraverso il proprio insegnamento di vita e la propria cognizione dell’esistere, ha regalato ai lettori una visione mai immaginata delle cose.

L’edizione da noi considerata è.

Silvano Ceccherini

Dopo l’ira

Rizzoli (1965)

CERCA

NEWS

RECENSIONI

-

Matteo Auciello

Tecniche miste di trasformazione.

-

Luca Giommoni

Nero

-

Matsumoto Seicho

Vangelo nero

ATTUALITA'

-

Stefano Torossi

GEORGE ANTHEIL 1900 – 1959

-

Stefano Torossi

I FRATELLI MARCELLO. Benedetto Marcello 1686 – 1739 Alessandro Marcello 1673 – 1747

-

Stefano Torossi

Carl Maria von Weber 1786 - 1826

CLASSICI

CINEMA E MUSICA

-

Lorenzo Lombardi/Marco Minicangeli

28 anni dopo – Il tempio delle ossa.

-

Marco Minicangeli

La mia famiglia a Taipei

-

Marco Minicangeli

To a Land Unknow

RACCONTI

-

Pietro Poltronieri

Sumud Flotilla

-

Eugenio Flajani Galli

Ciro e il Miracolo di S. Gennaro

-

Massimo Grisafi

Dondola dondola